学習・入試情報

最近の入試動向や当塾の強みなどを随時アップして参ります。

pH曲線の謎

私が高校の時、化学を学んでいく中で、ここはまぁ、こういうモンだから。。で流した事が多くありました。 中でも、中和滴定曲線、がその最たるものでした。 「中和点付近では、劇的にpHが変化するので、pH曲線は鉛直になる」 先生がそうおっしゃった時、「なんで劇的に変化するんやねん」と思いました。 大人になって、教える側に回ると、それではいかんな、と思います。 ですので今日は、その理由を考えてみようと思います。

PとCの使い分けについて

生徒から、確率の分野でPとCの違いが分からない、と聞かれます。 教科書的に言えば、PとはPermutation(順列)、CとはCombination(組み合わせ)なのですが...

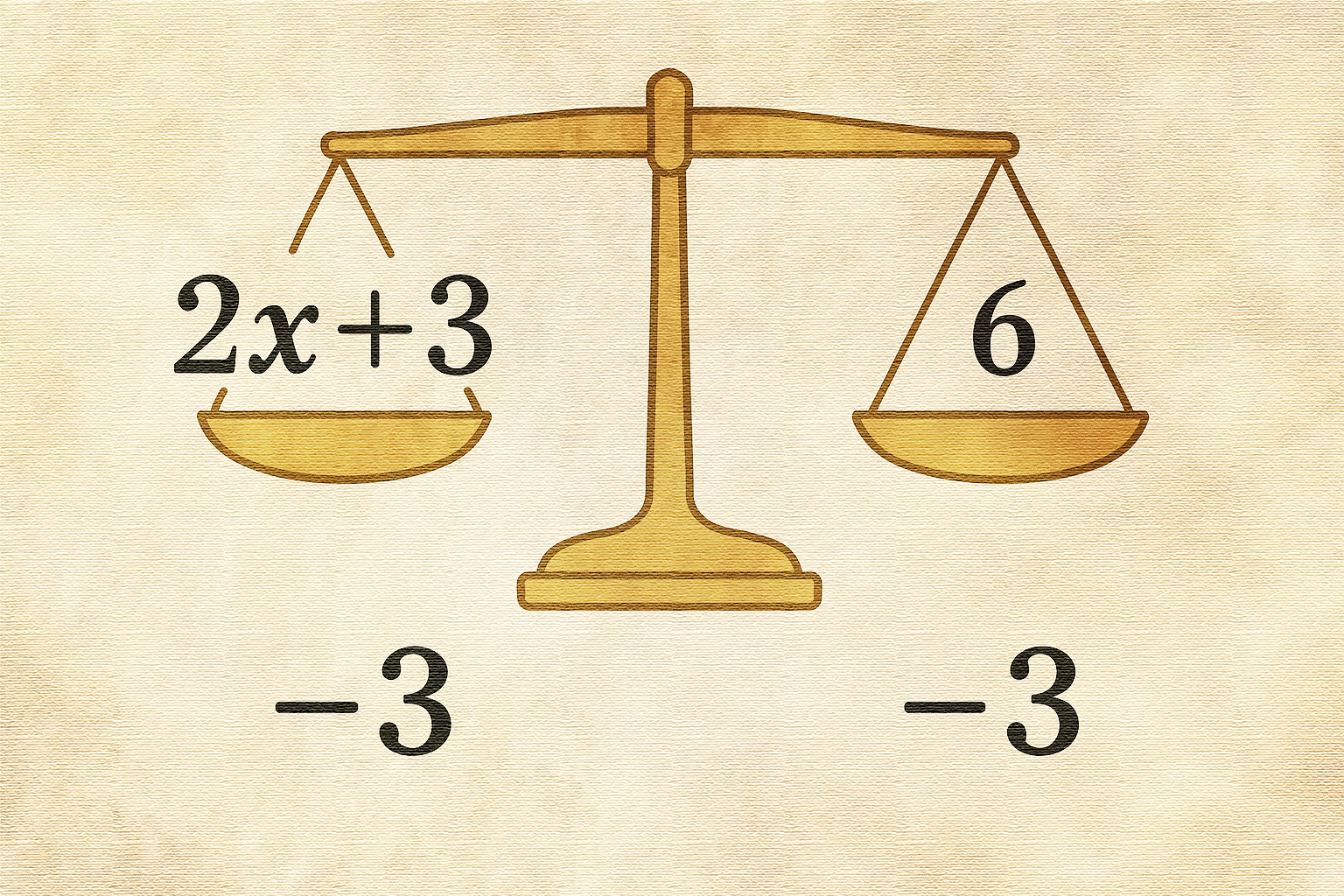

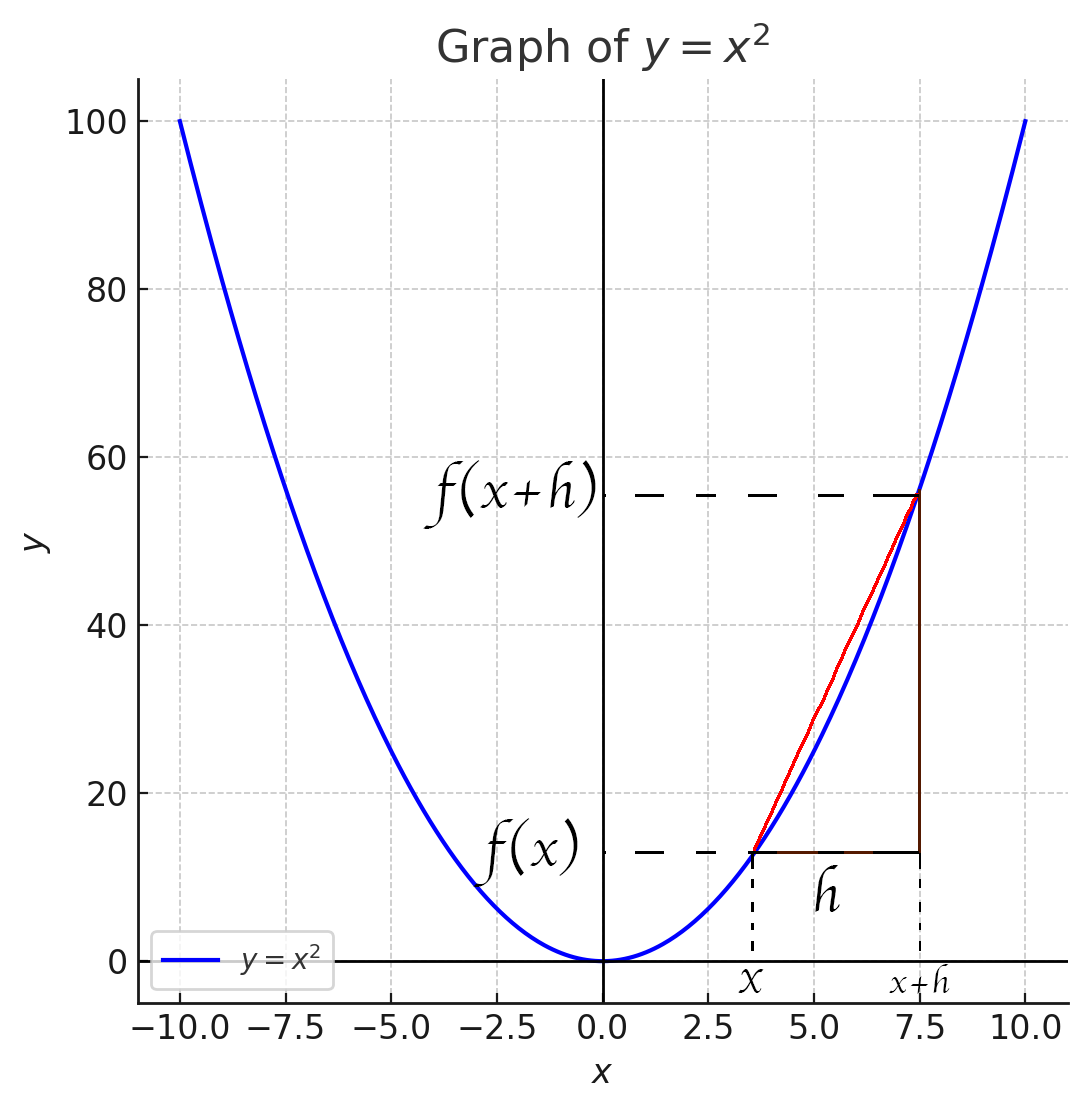

微分可能性について

高校の教科書を見ていると、紙が足りないのか、随分と説明を省いた形で、難解な事柄が取り上げられている事が少なくありません。 その一つが、「微分可能」というワードではないでしょうか。少し掘り下げてみます。

2021年11月・都立高校の男女で合格最低点が違う問題について

今年も入試が迫ってきましたね。 今年は高校入試の都立高校における男女で合格最低点が違う問題がネットで取り沙汰され、改善されるかと思いきや、全く改善されませんでした。 現在、ほんの僅かな学校で、男女枠緩和制度が導入され、9割を男女枠を設けて合否を決め、残りの1割は男女枠関係なしで選ぶ事にしています。 この残りの1割はほぼ女子でしょうから、単純に女子の定員が増えましたよ、と言う話です。

2021年4月・定期テストの成績、上げます

高校生になって、数学が急激に難しくなったと感じている方、いらっしゃいませんか。 特に高校2年生からの数学2B、あるいは数学3が難しいのです。 中学の内容は学校の授業、教科書、参考書で何とかなってしまうものですが、高校内容となると、内容自体が難しいし量も相当のものです。

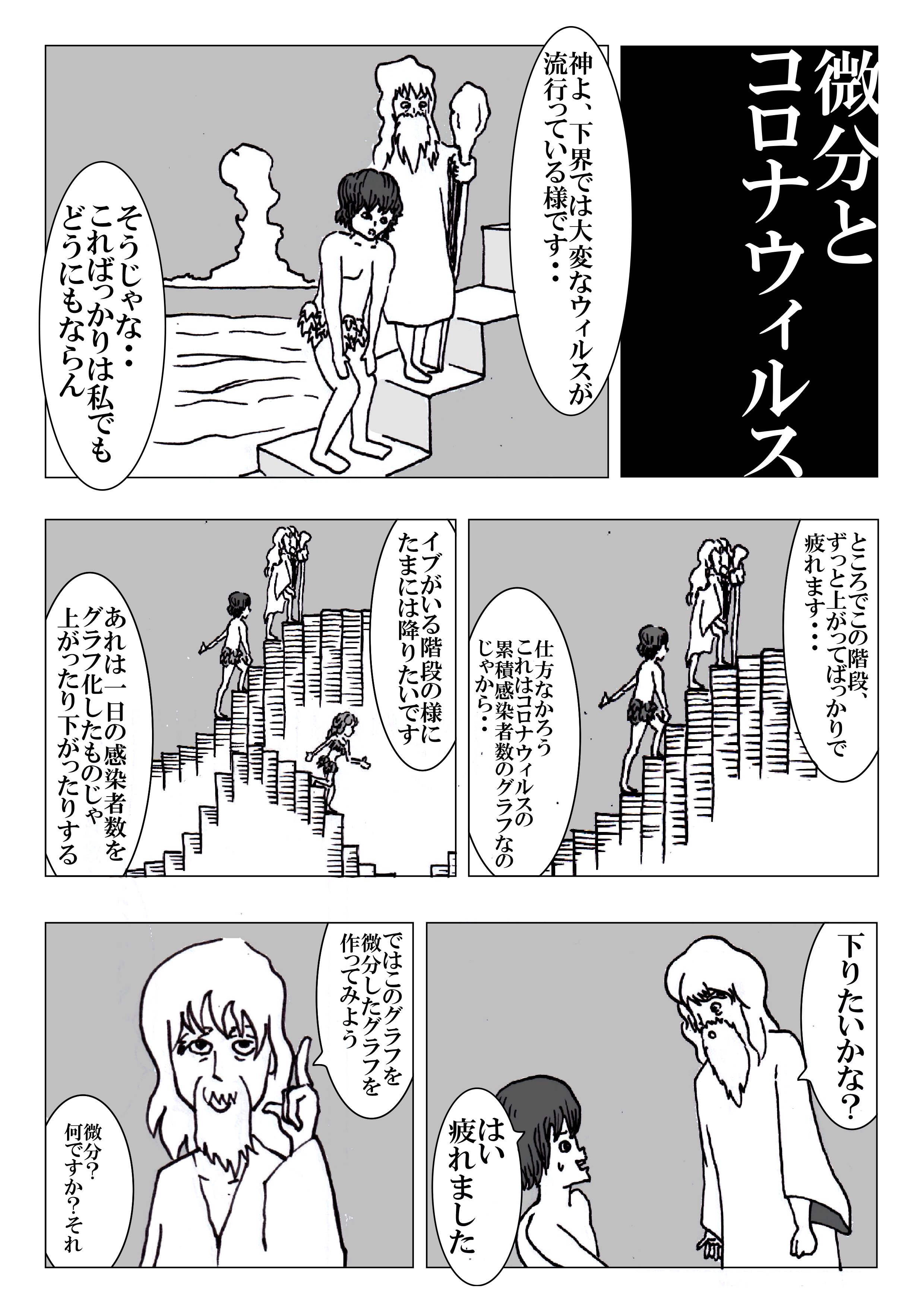

2021年3月・12月E判定から農大、成蹊合格!

12月E判定から農大、成蹊合格! 2021年度は正に、受験生にとって受難の年でした。 まず、新型コロナウウィルスにより、学校が休校になって、無理矢理カリキュラムを終わらせた学校が少なくなかった事。